【女友達というやつは。】「友達なのに、心からおめでとうが言えない」アラサー女子の苦悩

女子会というのは、いつだって嘘と見栄で溢れている。

何でも言い合える仲の良い友達を装っていたって、心の中では「あんたより幸せ」だって、皆が皆マウンティングをしてるんだから。

琴美がそれに気が付いたのは、29歳になった年のある日。同期の沙也加と大学時代の友人の美紀と、いつものように恵比寿のイタリアンバルでピザと生ハムをつまみにワインを飲み、二軒目のラウンジバーへ行っていた時のこと。

それまで3人は、仕事に没頭するキャリアウーマンとして、男を手玉に取りつつもまだまだ結婚なんて考えられない。自分のためにお金を使いたい。と常々話していた。

琴美と沙也加は新卒から働いている大手のIT企業で、やっとやりがいのある仕事を任されるようになったころだったし、美紀も転職をして念願のファッション誌の編集者になれたばかりで、今は男より仕事!が3人の合言葉だったのだ。

それでも、女にとってガツガツ働いている男の中で名を上げるのは、そんなに楽なものではない。いくら上司に嫌味を言われようと、オッサン上司にセクハラまがいのことをされようと、そんなことで騒いでいては上へ行けない。そう感じていたから、いろいろ飲み込まなければいけないことも多かった。

その代わり、自分たちへのご褒美にお金は惜しまない。会社で溜まったストレスやうっぷんを晴らすかのように、私たちは毎週のようにオシャレなお店で豪遊し仕事の愚痴を言い合い、深夜のバーで出会った男にモテていることを楽しんでいた。

3人はこういった店は20代前半のときに行き尽くし、自分たちはもう焼き鳥屋やおじさんが行くような居酒屋に落ち着いたと思ったのだが、またバーキンを持ってルブタンを履いて、自分の女子力を磨かねばいけないと思い始めていたのだ。

***

「琴美ってば、また違う男といい感じなの? 相変わらず、大学時代からモテまくってるんだから」

2軒目には決まって訪れる、この西麻布と六本木の間に位置するラウンジバーで男に話しかけられていた私をみて、美紀が茶化す。

「私は彼氏いるし。美紀だって、最近どうなの? この前ここで知り合ったあの彼」

「あぁ、だってあいつウザいんだもん! 毎日毎日どうでもいいことでLINEしてきてさ。今日もほら見て。未読無視してんのに送り続けてくんの」

「やばいね、これ。でも彼、たしかなんとかっていう有名なモデルなんでしょ?」

「琴美は本当、そっち系疎いよね! 同世代で彼のこと知らないの、琴美くらいよ?」

「ごめんごめん」

美紀はこういうが、大学のサークルで最もモテていたのは美紀だ。オールラウンドサークルにいた、ほぼすべての男とデートしているといっても過言ではない。ただ、男たちから陰で「サセ子」とささやかれていたことは、本人は知らないだろう。

「二人とも、お盛んですなぁ」

そういって、沙也加がジンジャーエールを赤いストローですする。そういえば、今日は沙也加がお酒を飲んでいない。いつもは誰よりも白ワインをかっくらっているのに。

「てか沙也加、なんでジンジャーエールなんて飲んでんの?」

美紀が背中をバシッと強めに叩くと、ちょっとやめて、と沙也加が本気で怒ったような顔をした。美紀がビックリした表情を見せる。

いつもの沙也加なら、こんなことでは怒ったりしないはずだ。やっぱり今日は様子がおかしい。

「どうしたの沙也加、なんか変じゃない?」

私がそう聞くと、沙也加は「言おうか迷ったんだけど……」と口を開く。

「実は……私結婚することになって。あと、妊娠もしてるの」

沙也加が少しだけ口角を上げてつぶやいたその言葉は、その場に2、3秒の間を作った。

「え!? あの彼と!? てか彼何してる人だっけ?」

おめでとうの前に、相手の職業が気になるあたりは美紀らしいと思った。

「沙也加、おめでとう……でいいんだよね?」

「うん、ありがとう。こんな機会でもないと、結婚に踏み切れないと思って」

沙也加の彼は、フリーで働くCGデザイナーで、年収はうちの会社の2年目くらいだ、と言っていた。普通に好きだけど、結婚は無理でしょ、と3人で話していたこともある。

「いいじゃん! よかったじゃん沙也加!」

美紀は大きな目をさらに大きく広げて言った。

「今日二人に言おうと思ってたんだけど、なかなか言い出せなくて。あ、ゴメン。そろそろ旦那が返ってくる頃だから……」

沙也加は一人分のお会計をし、幸せそうな笑顔を見せて帰っていった。

「旦那」。その言葉に、言葉以上の重みを感じたのは私だけじゃないだろう。

沙也加が帰ったあと、数人の男からの誘いを適当にあしらい、私たち二人はいいくらいに酔っぱらっていた。

「てかさ、フリーのCGデザイナーって! 養っていけないでしょ」

美紀はさっきからずっと、沙也加の旦那のことをよく思っていないようだ。というより、沙也加の結婚を祝福できないのだろうか。

「早まったよねー!! 沙也加!」

いきなり美紀が声を荒げたからか、周囲の視線が私たちに注がれる。

「まぁ、まぁ」

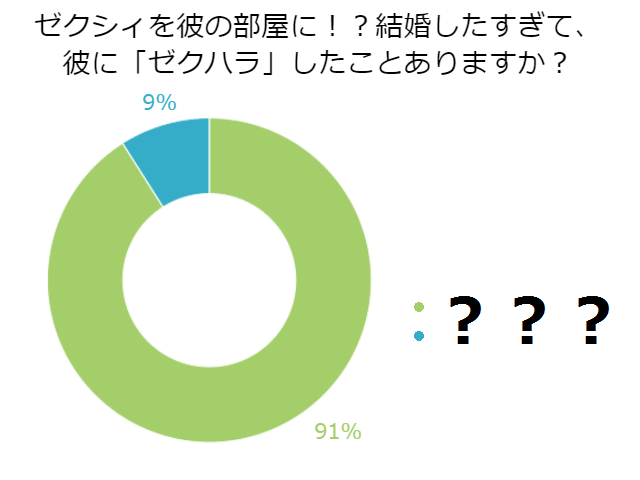

「できちゃった結婚とか、私絶対無理! 最低1年は付き合って、ちゃんとプロポーズしてもらって、二人で住んで数年したらがいいし」

そんなこと言ってたらうちら何歳になるんだよ、という言葉を飲み込む。

***

「琴美はさ、もし今彼氏との子供デキたら結婚する!?」

「私は……まだ仕事もしたいし。でも、沙也加の決断は間違ってないと思うよ」

「なんで?」

「だって私たち、もう来年30歳だよ? 子供産むには35歳くらいまでがいいって言うし、せっかく授かったのならそれを大切にすべきと思うんだよね」

仕事が一番大事。それに変わりはない。しかし、私たちには決して逃れることのできない「年齢」というタイムリミットがあるのだ。

「だからさ、沙也加を応援してあげようよ」

そういうと、美紀は水滴のついたキャプテンモルガンソーダのグラスを眺めながら、低い声でつぶやいた。

「ねぇ、なんでさっきから上から目線なの」

「え?」

「私には彼氏すらいないから、自分のこと上だと思ってるんでしょ」

「美紀、何言ってんの?」

「琴美はいいよね。彼氏は一流企業で働いてるし、仕事も結局腰掛けじゃん。あんたのとこの上司、無能なんでしょ?いつも言ってるよね。そりゃ適当にやってても評価されるわけだ」

「はぁ?」

「そうやって田舎出身のくせに、セレブぶってるところも気に食わない。あんたみたいな田舎もんに、バーキンやルブタンなんて似合わないのよ!」

そういって、美紀はキャプテンモルガンを氷を残して飲み干した。肩で息をしている。私はしばらく冷静に美紀の言っていることを理解しようとしたが、頭の中で繰り返せば繰り返すほど、全身の血液が脳に集まってくる感覚になった。

美紀に何か言い返したい。しかし、口喧嘩では美紀には絶対に勝てない。それは分かっていた。私は、一万円を財布から取り出し机にたたきつけ、ヒールの音を大きく響かせながらラウンジを後にした。

***

どうしてこんなことになってしまったのだろう。タクシーに乗り込んで深呼吸をして考える。

美紀はもしかしたら、自分が3人のなかで一番遅れを取っている、そう思ったのかもしれない。彼氏もいなければ、転職したてで仕事もまた1からのスタート。誇れるものといったら、その美貌とバーキンとルブタンくらいなのだろう。

「かわいそうだ……」

そうため息交じりに呟いたら、なぜか心が落ち着いた。さっきまでの怒りは、スゥーと消えていった。が、その直後、いわれのない恐怖に気が付いた。

「私、美紀のことさげすんで安心してる」

沙也加の結婚・妊娠告白によって、わたしたち3人の絶妙なバランスではまっていた歯車が、崩れ落ちてしまったようだった。

いや、むしろそれ以前から、私たちは互いをマウンティングしていた。この中の誰よりも多くのものを手に入れて、この中の誰よりも多くの幸せを手に入れるんだって。それを信じていた。私は2人よりも冷静に俯瞰で見ていたつもりだったのに、それすら勘違いだったようだ。

その証拠に、私は美紀を心の中でバカにしていた。美紀を「かわいそう」と思う事で、自分の方が幸せなんだということを実感しているのだ。沙也加のことだって、口では「おめでとう」なんて言っていても、心のどこかで「今キャリアを手放すなんてもったいない」と思ったし、正直言ってフリーのCGデザイナーと結婚するなんてどうかしてると思った。

そんな私の隠れた気持ちに気が付き、美紀は私をののしる他、自分のプライドを守れなかったのかもしれない。

それに、沙也加の「お盛んですな」とか「旦那が」とか言っていたのも、私たちの上に立ったという勝利宣言のようにも思えてくる。

私たちは、互いを自分のプライドを保つための道具にしていた。そういうことなのだろうか。いつから、こんな風にお互いの上に立つことばかり考えてしまうようになったのだろうか。

「どうかされましたか?」

気が付くと大粒の涙を流していた私をミラー越しで見たのか、白髪で染まった髪の老人運転手が声をかけてきた。

「いえ……アラサーの女同士って、いろいろだなって思って」

「女性の人生は、常に大きな決断が必要ですからね。ずっと同じではいられないものです」

「本当は3人とも、互いのことで泣けるいいやつらなんです。私が25歳の時に同棲してた彼に浮気されたときなんて、ふたりとも彼の浮気現場に乗り込んでいったりして」

ふたりでフフ、と笑った。

「でも、人はそんなに簡単には変われません。生きている状況は変わるけれど、その人たちの中身は案外昔のままかもしれませんよ」

「そう……かな」

「ただみんな、自分に自信が無いんでしょうね。どんなに素晴らしい持ち物を持っていたとしても、自分自身が本当にそれを素晴らしいと思えていなければ、自信にはつながりません。自信って、自分を信じるって意味ですから。でも、本当の友達は、そんなものいらないでしょう? 自信が無くたってそれをさらけ出せるのが、カッコ悪いところも見せ合えるのが、女友達なんじゃないですかね」

三宿公園の前のコンビニで止まってもらい、お金を渡して運転手さんに礼を言って降りた。外は、都会のど真ん中高級住宅地にも限らず、どこかでヒグラシが鳴いていた。ここから家までは少し歩くが、頭を冷やすにはちょうどいい。

自信。そんなものが私たちにないのは分かりきっていた。男社会でも生きられる強い女を目指すうちに、女友達にまで強い女を演じてしまっていたのかもしれない。

明日、二人にLINEをしておこう。沙也加には心からのおめでとうと、美紀にはごめん、と。そして、また3人で、他人ではなく自分のダメなところを話しながら、焼き鳥でも食べよう、と。