「2つの顔を持つ男」前編 【アラサー女子のエッチな恋愛小説】

※「2つの顔を持つ男」後編はこちらからご覧ください

女子のみなさんから募集した「女子のエッチなエピソード」大賞。グランプリを受賞したエピソードが小説家・瀬音はやみさんにより小説になりました!

女子のみなさんから募集した「女子のエッチなエピソード」大賞。グランプリを受賞したエピソードが小説家・瀬音はやみさんにより小説になりました!>

今回のテーマは「きっと後にも先にもいない、すごく変わった性癖を持つ男」。是非ご堪能あれ!>

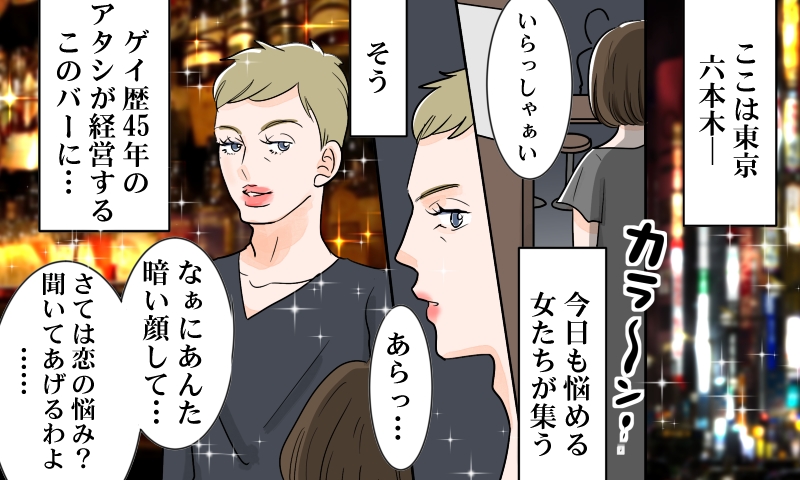

女子のエッチなエピソード大賞!「2つの顔を持つ男」 前編

終業時刻のオフィス。彼の周りには、いつも人が集まります。

「大館さん、今日飲み行きましょうよ」

「ダメダメ。課長は私たちとカラオケに行く約束したんですからね」

「バーカ。大館さん、こんな連中シカトして、キャバ行きましょうよキャバ」

「ちょっと、課長にそんな不潔な所へなんか行かせないわよ!」

「なんだとお!」

「なによ?」

女と男に分かれて、どちらが彼とアフターファイブを過ごすか取り合いです。

その「彼」、大館俊は上司の信頼も篤く、仕事は完璧。部下の面倒見も良いからオフィスの人気者でした。

男女ともに慕われる働き盛りの37歳。とくに女子社員には彼のファンが大勢います。かく言う私もその一人だったのですが――

「よーし、わかった。それじゃ、みんなで飲みに行こう。今日は俺のおごりだ。それでいいな?」

「おおーっ!!」

彼の鶴の一声で、それまで言い争っていた男女が歓声を上げます。

すると、ふと彼が気づいたように言うのです。

「おい、深山もみんなと行くだろ?」

「え? ああ、はい。もちろん」

これは私。おとなしい女子社員に、上司が気を使って声をかけた風ですが、実は私と彼は付き合っているのでした。

でも、そのことはみんなには内緒。別に不倫というわけでもないのですが、仮面に秘めたオフィスラブも、ドキドキして楽しいものです。

俊と初めて気持ちを確かめあったのは、やはり職場の飲み会の時でした。

店のトイレから出てくると、廊下で彼とバッタリ。

「その様子じゃ、だいぶ酔ってるな。深山、大丈夫か?」

彼の心配そうな顔に、私の胸がドキンと鳴りました。

「少し飲み過ぎました……でも、大丈夫」

「おい、無理しなくて良いぞ。なんなら送って行ってやろうか?」

ああ、ダメ。そんな目で見ないで。彼のやさしさにすっかり酔ってしまった私は、ついに思いを打ち明けました。

「私、ずっと前から課長のこと――」

ところが、言いかけた私を彼はいきなり抱きすくめたのです。

こんなところを会社の誰かに見られたら大変。舞い上がりながらも、身を任せていると、彼が耳もとにささやきました。

「このままふたりで抜け出そうか」

こんなシチュエーションを何度夢見たことか。気づけば、会計を済ませた彼と私は店を後にしていたのです。

二人きりの2次会は、静かなバーでした。

「さっきのことだけど……」

「ごめんなさい。酔った勢いでつい私。迷惑ですよね」

「そうじゃないんだ。本当なら、男の俺が先に打ち明けるべきだったな、って」

「え、それってつまり――」

「俺と付き合ってくれないか」

女子社員みんなのあこがれ、あの大館俊が私のことを好きだったなんて。私は泣き出しそうなくらい幸せでした。

その後、彼のマンションへ。お互い気持ちは通じ合っていたので、それはごく自然なことでした。

「まだ夢を見ているみたい」

彼の部屋のソファに座り、出された冷たい水にのどを潤します。

「亮子――」

彼の唇が重なりました。少しお酒臭かったけれど、それはとても甘いキスでした。

それからベッドへ移動し、彼の手で私の服が脱がされていきました。

「そんなに見ないで。恥ずかしい」

最後の1枚が脱がされたとき、思わず私は胸と下を手で覆い隠していました。

「すごく、きれいだよ」

そんな少女じみた私の行為を彼はとがめることもなく、大きな手が私の腕を取り、あらわになった乳房を愛でました。

「あ……」

覆い被さった彼の顔がやさしく乳頭をついばみます。その瞬間、ふるえるような歓びが身体を貫き、思わず私は彼の頭をかき抱いていました。

最初から最後まで、彼のリードに任せていれば大丈夫でした。ひとまわり離れているだけあって、ベッドでの彼は相手を思いやる最高のパートナーに思えました。

「私、しあわせ――」

行為を終えた私は、彼の腕に抱かれたまま、いつしか寝入っていました。

それからどれくらい経ったでしょうか。ふと目が覚めると、テレビが点いていました。

「あれ、俊?」

寝ぼけ眼で彼の姿を求めると、パンツ1枚の彼がテレビにかじりついています。

「よっしゃ、いけ! そこだ、回り込め!」

彼が熱心に観ていたのは、録画したプロレス中継でした。時計を見ると、なんと深夜の3時。

「ねえ、俊。どうしちゃったの?」

すっかり目覚めてしまった私は、彼に甘えるように声をかけたのです。すると彼は、

「起こした? 悪い、ちょっとこれ……」

と返事はしてくれたものの、明らかに心ここにあらずといった感じ。

「あー、チクショウ。おいいっ!」

夜中にもかかわらず、興奮して大声を上げる姿はオフィスの彼とは別人でした。さらになんと彼は、

「そこで、そう! 押さえこむんだっ!」

と叫んだかと思うと、いきなり私の頭を脇に抱え込み、ヘッドロックしかけてきたのです。

「ちょ、俊。なにを――」

私は彼の豹変にとまどいましたが、彼の意外な一面に母性本能をくすぐられもしました。そこで私は、

「仕返しだ-!」

と言って、彼の脇腹にかるくエルボー攻撃を返したのです。

それからしばらく子供みたいにじゃれ合っていると、なんとなくまた良い雰囲気になって、2回戦目に突入していました。

「亮子も結構プロレス技知ってるんだな」

「そうでもないけど」

もちろん私はプロレスに興味などありません。でも、兄がいるので子供のころ一緒に観て、なんとなくは知っていました。

「今度はもっとエキサイティングな試合をしような」

明け方近くまで愛し合ったあと、彼はそんなことを言いました。

「そうだね。今度は負けないよ」

私も、ほんの冗談のつもりで調子を合わせました。

そんなことよりも、たったひと晩で彼と身も心も近づけたことがうれしかったのです。それが、まさかあんなことになろうとは、そのときの私には思いも寄らなかったのですが――(後編へ続く)